欢迎光临~ballbet贝博BB

时间: 2024-10-26 20:30:21 | 作者: 产品中心

【应用文章】NanoCoulter评测五种细胞外囊泡分离方法:效率与纯度大比拼

近年来,细胞外囊泡(EVs)因其在生物医学研究中的及其重要的作用而非常关注,他们不仅在细胞间通讯中发挥关键作用,还在疾病的早期诊断和治疗中展现了巨大潜力。然而,如何有效且高质量地分离这些囊泡仍是一个挑战。最近的一项研究中,研究人员通过基于电阻脉冲传感(RPS)技术的NanoCoulter颗粒分析仪,对五种常用的细胞外囊泡分离办法来进行质量和效率的综合评估

,为研究人员提供了宝贵的参考。有关报道已有公众号进行了详细地理解阅读,可参阅

《文献速递使用电阻脉冲感应方法评估五种细胞外囊泡分离方法的质量和效率》

EVs是指从细胞中释放的纳米级囊泡,广泛存在于血液、尿液、唾液等体液中。这些囊泡富含包含功能蛋白、小分子、核酸和其他代谢物。EVs几乎存在于所有类型的细胞和体液中,包括血浆、尿液、唾液和母乳。EVs所携带的蛋白质、脂质和miRNA的种类和含量可以直接反映其来源的类型。EVs的研究有助于更好地理解细胞生理学和病理学,在临床上EV不仅在疾病诊断方面展示出巨大的潜力,还有几率会成为药物递送的新工具。因此,满足特定实验需求的高纯度EV的分离和表征方法,变得尤为重要。

:通过半透膜的微孔结构的过滤实现样本的快速选择性分离,适用于大规模生产。

:基于尺寸排阻色谱法,根据待测组分的分子大小进行分离,适合分离大小均匀的EVs。

:利用高分子聚合物(如 PEG)改变EVs的溶解性和分散性,使其在溶液中团聚析出,再通过离心的方式使其沉淀的方法。该方法分离时间短,简单易操作,对EV相对温和。

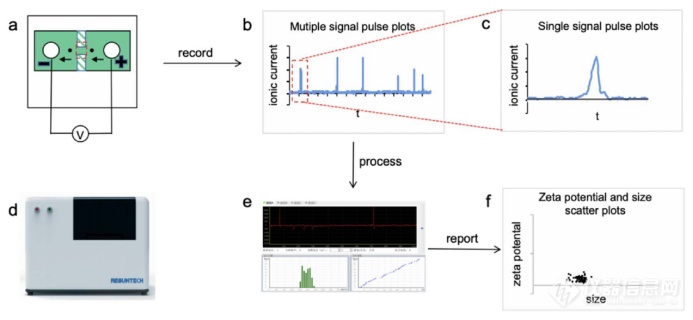

电阻脉冲感应(RPS)技术是一种新兴的纳米单颗粒表征技术,也是当前唯一基于电学的

方法。经过测量通过微小纳米孔的电流变化来评估细胞外囊泡的大小和浓度及zeta电位。这种方法具有准确、快速、简便和高灵敏度的优势,使其成为评估囊泡分离方法质量的理想工具。

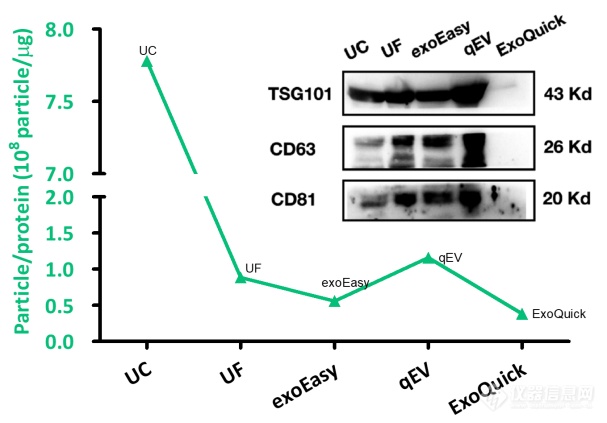

通过RPS技术,研究人员详细分析了各分离方法的粒径分布、颗粒浓度及纯度。根据结果得出,虽然使用超滤法、qEV柱层析法和ExoQuick办法能够获得较高的颗粒浓度,但传统差速超速离心法在纯度上表现最佳。

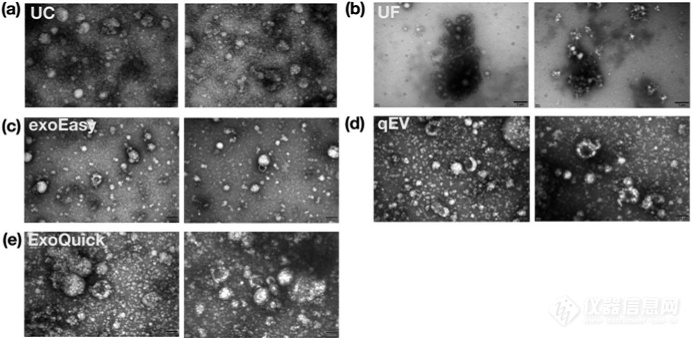

粒径分布:UC、UF、exoEasy、qEV分离出的EV粒径较为一致,约为71 nm左右,而ExoQuick分离的EV粒径稍大,平均为77 nm。

颗粒浓度:超滤法(UC)展示了最高的颗粒浓度,达到了2.10×1012/mL,而UC法的颗粒浓度相比来说较低,为7.33×1010

纯度:UC法的EV纯度最高,每毫克蛋白中包含的颗粒数达到了7.88×1011。

每种分离方法都有其独特的优势。据研究结果为,超速离心法虽然操作复杂且时间比较久,但当实验需求更高纯度的EVs时,超离法依旧是首选;然而,对于追求高效率和大规模生产的应用场景,超滤法和qEV柱层析法则提供了更快的分离速度和更高的颗粒浓度。

了解不同分离方法的优缺点,将帮助研究人员更好地进行细胞外囊泡相关的实验研究和应用开发。本篇文章通过RPS技术,凭借NanoCoulter的精准性能对五种细胞外囊泡分离办法来进行了全面评估,为研究人员选择最适合的分离技术提供了科学依据。

选择合适的分离方法应考虑实验需求的具体实际的要求,包括分离的效率、纯度以及操作的便利性。选择正真适合的颗粒表征方法亦然,在上述研究中NanoCoulter对于EV的表征体现出以下几点优势:

生物流体样本,无论是尺寸、浓度还是zeta电位,每一个数据都源自对单个颗粒的直接测量,确保结果的真实可靠。这种前所未有的精准度,可以让细胞囊泡的研究迈上一级新的台阶!

[1] Yang M, Guo J, Fang L, et al. Quality and efficiency assessment of five extracellular vesicle isolation methods using the resistive pulse sensing strategy. Anal Methods. 2024;16(32):5536-5544. Published 2024 Aug 15. doi:10.1039/d4ay01158a